Auf dieser Seite erhalten Sie Einblick in kommende und zurückliegende Veranstaltungen des Instituts durch Bilder und Berichte.

Rückblick auf vergangene Veranstaltungen

Führung und Buchpräsentation in der Albertina

Donnerstag, 21. März 2024 17.15 Uhr | Führung & Buchpräsentation | Universitätsbibliothek (Beethovenstr. 6, 04107 Leipzig), Treffpunkt: Foyer

Prof. Dr. Thomas Fuchs (Leipzig)

Reformationsgeschichtliches aus der Annaberger Kirchen-bibliothek. Nachlese zur Ausstellung „BUCH AUF!“

Vom 26.5.-27.08.2023 konnte die Universitätsbibliothek Leipzig mit der Ausstellung „BUCH AUF! Zu Tage geförderte Schätze aus der Annaberger Kirchenbibliothek“ Ergebnisse einer langjährigen Forschungstätigkeit präsentieren: Spektakuläre Funde bis in die Zeit der Stadtgründung Annabergs um 1500 wurden dabei aufbereitet und ausgestellt. Die Führung gibt im Nachgang zur Ausstellung noch einmal die Gelegenheit zum Einblick in die Kirchenbibliothek. Mit Prof. Dr. Thomas Fuchs, dem Leiter des Bereichs Sondersammlungen und Digitalisierung der Universitätsbibliothek Leipzig, konnten wir einen der Kuratoren der Ausstellung für diese Veranstaltung gewinnen.

Die öffentliche Führung mit Buchpräsentation wird von der Arbeitsgemeinschaft für Sächsische Kirchengeschichte – Regionalgruppe Leipzig in Zusammenarbeit mit der Theologischen Fakultät Leipzig organisiert und ist kostenfrei, um Spenden wird gebeten.

Weitere Informationen auch unter www.agskg.de.

Informationen zur mittlerweile beendeten Ausstellung finden Sie unter https://www.ub.uni-leipzig.de/aktuelle-ausstellungen/buch-auf-zu-tage-gefoerderte-schaetze-aus-der-annaberger-kirchenbibliothek/.

Studienreise im Sommersemester 2023 ins Elsass

In der Pfingstwoche im Sommersemester 2023 führte Johann Meyer mit interessierten Studenten und Studentinnen eine Studienreise ins Elsass durch. Mittlerweile wurde ein Blog fertiggestellt, der diese Reise dokumentiert. https://elsprot.hypotheses.org/

Sowohl französisch als auch deutsch … oder weder deutsch noch französisch? Dieser scheinbare Widerspruch prägte und prägt das Elsass. Nachdem es unter Ludwig XIV. französische Provinz geworden war, wurde es zum Zankapfel zwischen Deutschland und Frankreich: Ab 1871 als Resultat des Deutsch-Französischen Krieges Teil des Deutschen Kaiserreiches, wurde es von Frankreich mit dem Versailler Vertrag 1919 reannektiert. Mit der Besetzung Frankreichs durch die Wehrmacht erneut deutsch, um nach Kriegsende Teil der Vierten Französischen Republik zu werden. Manche Elsässerinnen und Elsässer wechselten im Laufe des 19. und 20. Jahrhunderts vier Mal die Staatsangehörigkeit. Einerseits hatte dies ein bis heute nachwirkendes einzigartiges kulturelles, politisches, wirtschaftliches und sprachliches Amalgam zwischen Deutschland und Frankreich zur Folge. Andererseits führte das Gefühl, Spielball zweier Großmächte zu sein, zur Herausbildung einer starken regionalen Identität der Elsässerinnen und Elsässer. Auch in konfessioneller Hinsicht ist das Elsass durch vielfältige Einflüsse geprägt, sei es durch Straßburg als einem Zentrum der Reformation im süddeutschen Raum, durch die reformierte Stadtrepublik Mülhausen, eine vergleichsweise präsente jüdische Minderheit oder die katholische Bevölkerungsmehrheit. Bis heute nimmt das Elsass auch staatskirchenrechtlich durch sein droit local des cultes eine Sonderstellung innerhalb Frankreichs ein, so werden etwa Pfarrerinnen und Pfarrer, Priester sowie Rabbinerinnen und Rabbiner durch den Staat entlohnt und Theologie kann an staatlichen Universitäten studiert werden, was im laizistischen Frankreich sonst undenkbar wäre. Die protestantische Minderheit im Elsass hatte traditionell einen schweren Stand: Mehrheitlich lutherisch in Abgrenzung zum überwiegend reformierten Protestantismus im Rest Frankreichs, wurde sie sowohl von den „innerfranzösischen“ Glaubensgenossen als auch vom katholischen Frankreich misstrauisch beäugt. Aber auch in Zeiten deutscher Vorherrschaft taten sich Differenzen mit dem mehrheitlich evangelischen Mutterland der Reformation auf. Hin- und hergerissen zwischen Frankreich und Deutschland und unter dem Verdacht mangelnder Loyalität sowie insgeheimer Sympathie mit der jeweils anderen Seite stehend, waren die elsässischen Protestanten “vaterlandslose Gesellen”, um es mit einem ursprünglich auf die Sozialdemokratie gemünzten Schimpfwort aus der Zeit des Deutschen Kaiserreiches auszudrücken. Wie ging der elsässische Protestantismus mit dieser doppelten Frontstellung um? Wie reagierte er auf die wechselnden politischen Kräfteverhältnisse? Wie prägen die historischen Erfahrungen bis heute dessen Identität und wie prägte dieser die Identität des Elsass?

Im Rahmen einer Studienreise in der Pfingstwoche von Mittwoch, dem 31. Mai bis Sonntag, dem 4. Juni 2023 hat eine Gruppe aus Leipziger Studierenden der Evangelischen Theologie sowie des Lehramts für Evangelische Religion die Geschichte und Gegenwart des elsässischen Protestantismus vom 19. Jahrhundert bis heute erkundet. Der Blog dient der arbeitsteiligen Darstellung wichtiger Erkenntnisse und Erfahrungen sowohl aus den insgesamt sieben Vorbereitungssitzungen als auch der Exkursion selbst, um so auch eine größere inner- und außeruniversitäre Öffentlichkeit am Seminargeschehen teilhaben zu lassen.

„Gottes Wort und Luthers Lehr vergehen nie und nimmermehr“? Luthers Hauptschriften von 1520 heute gelesen

Bericht vom 3. Studientag an der Theologischen Fakultät

Was können uns die sogenannten „reformatorischen Hauptschriften“ Martin Luthers 500 Jahre nach Ihrer Entstehung noch sagen?

Diese Frage stand im Zentrum des mittlerweile dritten Studientages, zu dem die Theologische Fakultät am 20. Januar 2020 in Kooperation mit der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens nach Leipzig einlud. Rund 80 Pfarrerinnen und Pfarrer der Landeskirche, ehrenamtlich im Verkündigungsdienst Tätige und Theologiestudierende der Fakultät sind der Einladung in die Propsteikirche St. Trinitatis gefolgt.

Im Eröffnungsvortrag ordnete Prof. Dr. Armin Kohnle, Inhaber des Lehrstuhls für Spätmittelalter, Reformation und Territoriale Kirchengeschichte an der Theologischen Fakultät Leipzig, die „reformatorischen Hauptschriften“ in den Kontext ihrer Entstehungszeit ein. Ausgehend von Martin Luthers eigenen Zweifeln, ob man einige seiner Werke für bedeutender als andere erachten solle, zeichnete Kohnle die Entstehungsgeschichte der "Hauptschriften" nach und fasste die darin umrissenen Eckpfeiler von Luthers Theologie, Ekklesiologie und Ethik prägnant zusammen:

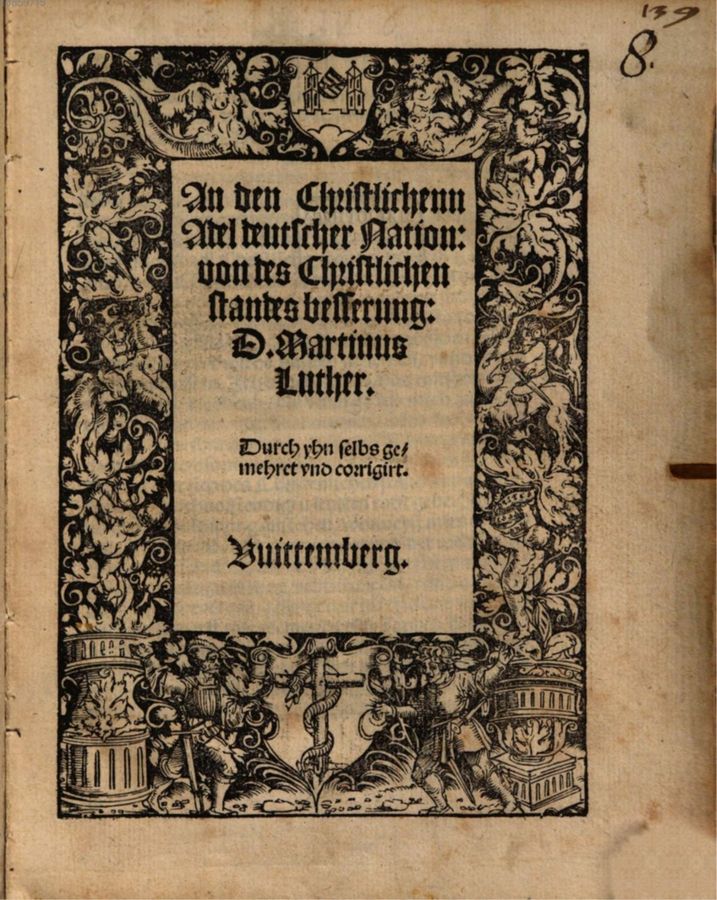

- In „An den christlichen Adel deutscher Nation von des christlichen Standes Besserung“, formulierte Luther konkrete Reformvorschläge für die Kirche im Sinne des „Priestertums aller Gläubigen“.

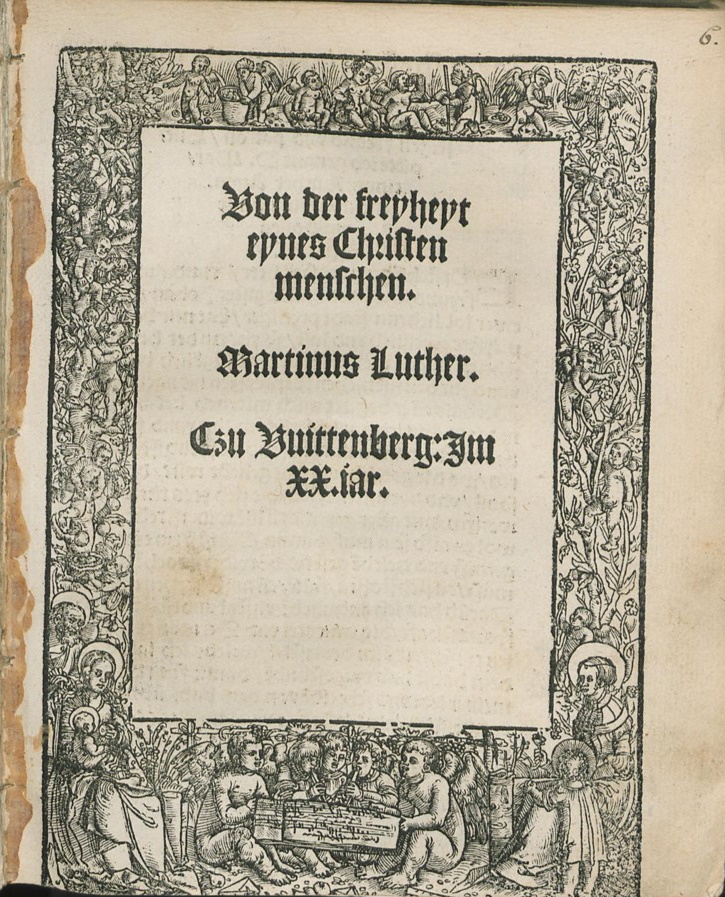

- ImTraktat „Über die Freiheit eines Christenmenschen“, entwickelte Luther seine Lehre von der Freiheit durch die Rechtfertigung allein aus Glauben bei gleichzeitiger Gebundenheit in Liebe gegenüber dem Nächsten.

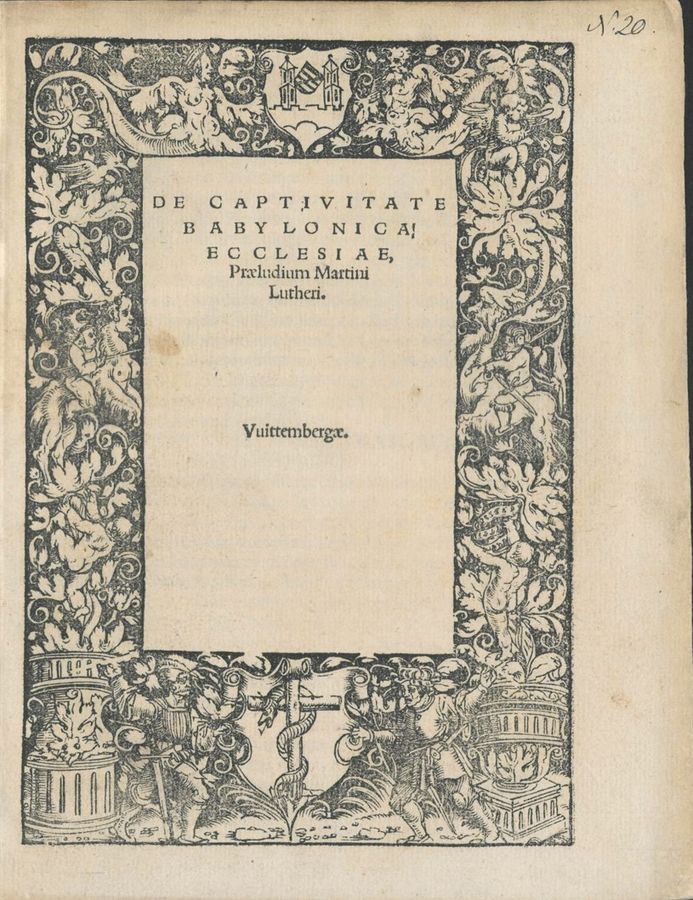

- In„De captivitate Babylonica ecclesiae praeludium“ (Vorspiel zur Babylonischen Gefangenschaft der Kirche), reduzierte dem Luther die Zahl der Sakramente von sieben auf zwei: nur Taufe und Abendmahl besaßen für ihn noch sakramentalen Charakter.

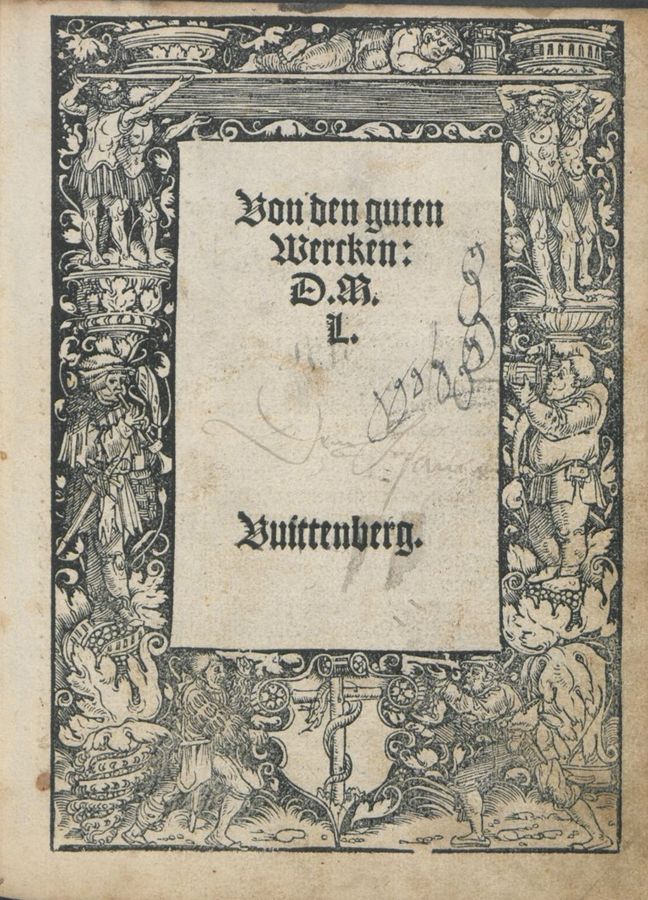

- Zum Teil wird auch „Der Sermon von den guten Werken“, zu den "Hauptschriften" gezählt,in dem Luther anhand einer Auslegung der Zehn Gebote das Verhältnis von Glauben und Werken neu bestimmte.

Kohnle machte deutlich, dass Luther im Jahr 1520 mit seiner atemberaubenden Produktivität zugleich einen Kulminationspunkt seiner theologischen Entwicklung erreichte, sich im Vergleich zu Luthers Spätschriften jedoch noch durchaus wahrnehmbare theologische Differenzen ausmachen lassen.

PD Dr. Christian Witt (Leibniz Institut für Europäische Geschichte Mainz) widmete sich im zweiten Vortrag der Rezeption von Luthers „Hauptschriften“, indem er eine überblicksartige Geschichte der Kanonisierung ebenjener Werke entfaltete. Er arbeitete anschaulich heraus, dass sich der Kanon der heute als „reformatorische Hauptschriften“ geltenden Veröffentlichungen Luthers erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts herausbildete und dabei auch ein Produkt deutscher protestantischer Selbstvergewisserung im Jahrhundert des aufkommenden Nationalprotestantismus darstellt.

Nach einer Stärkung in der Mittagspause, die den Tagungsgästen zugleich ausreichend Zeit für Gespräche und zur Begutachtung des Angebots zahlreicher theologischer Verlage bot, widmeten sich die insgesamt sechs Workshops am Nachmittag einzelnen „Hauptschriften“ oder darin verhandelten Themenfeldern. In den Workshops diskutierten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Leidenschaft beispielsweise über Fragen des Amtsverständnisses als Pfarrer oder Pfarrerin, über die Relevanz von Luthers Freiheitsverständnis in der heutigen Leistungsgesellschaft oder den Stellenwert der Berufung auf das Gewissen in politischen und innerkirchlichen Debatten. Nach dem Reisesegen traten die Studientagsteilnehmerinnen und -teilnehmer – um zahlreiche Erkenntnisse und Begegnungen reicher – wieder den Heimweg an. Oder um es mit den Worten einer Teilnehmerin zu sagen: „Es war ein sehr interessanter Studientag! Sehr gute Vorträge, gute Workshops, gute Organisation. DANKE!“

All jenen, die beim Studientag nicht anwesend sein konnten, aber dennoch Interesse am Tagungsthema haben, sei das Eingangsreferat von Armin Kohnle empfohlen, das aufgezeichnet wurde.

Der Vortrag von Christian V. Witt ist im Heft 3/2020 von "LUTHER. Zeitschrift der Luther-Gesellschaft" in gedruckter Fassung erschienen.

Am 22. und 23. November 2019 fand im Gustav-Adolf-Werk Leipzig unter Mitwirkung unseres Instituts und des Vereins Evangelische Diaspora e. V. die überregionale Tagung zur Aufarbeitung der Geschichte des GAW in der Zeit des Nationalsozialismus statt.